성적 인플레이션의 심화와 현실

최근 SAT 난이도 하락과 GPA 성적 인플레이션이 심화되고 있다. 미국 UC 주립대인 UC Irvine의 신입생 Median GPA가3.94(weighted)에 달한다는 점이 이를 명확히 보여준다. 이는 과거와 비교했을 때 상당히 높은 수치로, 학생들의 실제 학업 능력과성적 간의 괴리를 보여준다.

한국의 대표적인 외국인 학교인 Seoul International School의 평균 점수가 96-97점이며, 상위 10%가 98-99점 수준에 이르고 있다. 이런 높은 점수가 일반화되면서 학생들 간의 변별력이 현저히떨어지고 있는 실정이다.

성적 인플레이션 추세는 전 세계적으로 심화되고 있으며, 학생들의 실제 학업 성취도를 판단하기가 점점 어려워지고 있다.

이런 현상은 한국만의 문제가 아니다. 다른 주 공립고등학교는 물론이고, 심지어 학군 좋은 미국 캘리포니아의 Santa Clarita County, San Jose 지역의 공립고등학교들도 성적 인플레이션에서 자유롭지 못한 상황이다. 미국 내에서도 대학 진학률을 높이기위해 학교들이 의도적으로 높은 점수를 주는 경향이 증가하고 있으며, 이는 전 세계적인 교육 트렌드로 자리 잡고 있다.

SAT 난이도 하락의 심각성

SAT 난이도 하락은 더욱 심각한 문제다. ACT/SAT 간 경쟁 체제에서 한때 SAT 시장 점유율이 하락하면서, SAT가 2023년도에디지털 SAT로 개정하면서 시험을 대폭 간소화한 것이 큰 원인이다. 이런 변화는 단순히 시험 시간 단축에 그치지 않고, 학생 평가의 근본적인 문제를 야기하고 있다.

구체적으로 살펴보면, 기존 에세이도 포함된 총 10개 섹션에 4시간 30분이 걸리는 2400점 만점 기준의 New SAT에서 2016년도에 1600만점 재설계된 SAT로 변했고, 2023년도에 겨우 2시간 시험인 디지털 SAT로 변경되었다. 이는 시험의 깊이와 포괄성을 현저히 떨어뜨리는 결과를 가져왔다.

결과적으로 수학을 빼면 겨우 1시간짜리 시험으로 변경됨에 따라학생들의 시험 부담이 현저히 줄어들었다. 이로 인해 충분한 준비없이도 고득점을 받을 수 있는 환경이 조성되면서 1520점 이상 고득점자가 우후죽순으로 생겨나고 있다. 참고로 99 백분위 SAT 성적이 1520점이라는 점을 고려하면, 이런 고득점자들의 급증이 얼마나 심각한 문제인지 알 수 있다.

대학교들의 선발 기준 혼란

이는 학생들의 실제 학문적 잠재력과 준비도를 객관적으로 평가하기가 점점 어려워지고 있음을 의미한다. 그 결과 대학들은 앞으로 어떤 기준과 원칙을 바탕으로 학생들을 선발해야 할지에 대해근본적인 고민에 직면하게 되었다. 과거에는 GPA와 SAT 점수만으로도 학생들의 학업 능력을 어느 정도 구분할 수 있었지만, 이제는 거의 모든 지원자가 비슷한 높은 점수를 가지고 있어 변별력을상실한 것이다.

이런 상황에서 AP 과목조차도 차별화 요소로서의 역할을 잃어가고 있다. 특히 AP Human Geography, AP Microeconomics, AP Macroeconomics, AP Psychology, AP Computer Science Principles, AP Computer Science A, AP Precalculus, AP Environmental Science, AP Biology처럼 암기 위주이거나 상대적으로 난이도가 높지 않은 시험들을 그냥 ‘개수 채우는’ 개념으로 접근하는 학생들이 급증하고 있다.

많은 학생들이 진정한 학문적 관심이나 도전 정신 없이 단순히AP 과목 수를 늘리는 데만 집중하면서, 스스로 차별화 실패 함정에 빠지는 결과를 초래하고 있다. 이런 접근 방식은 대학 입시에서역효과를 가져올 수 있다는 점을 간과하고 있다.

중요한 점은 미국 대학교들이 AP를 개수 채운다는 개념으로 보는것이 아니라, 철저하게 창의적이고 엄격한 과목에 도전하는 학생의 지적 호기심과 학문적 진정성을 판단하려고 한다는 것이다. 예를 들어, AP Physics C, AP Calculus BC, AP Chemistry, AP US History, AP Literature와 같은 도전적인 과목들을 선택하여깊이 있게 학습한 학생을 더 높이 평가한다. 또한 학교에서 제공하지 않는 AP 과목을 독학으로 도전하거나, 자신의 전공 관심 분야와 연관된 AP 과목들을 체계적으로 선택한 학생들을 선호한다.

이런 변화로 인해 IB 디플로마 과정 학교들이 상대적으로 유리한위치에 서게 되었다. IB 디플로마 프로그램의 전인적 교육 철학과Theory of Knowledge, Extended Essay, Creativity, Activity, Service 등의 요소들이 학생의 전인적 성장을 보여줄 수 있기 때문이다.

실제로 NYU의 경우 IB 디플로마 과정 학생들의 합격률이 52%에 달했던 시기가 있었는데, 당시 전체 합격률이 25% 수준이었던점을 고려하면 IB 디플로마 과정 학생들에 대한 선호도가 얼마나높았는지 명확히 알 수 있다. 이는 단순히 두 배 이상의 합격률 차이를 보여주는 것으로, 대학들이 IB 교육과정의 엄격함과 포괄적인 교육 과정을 얼마나 높이 평가하는지를 보여주는 구체적인 증거다.

기존에 AP 교육과정 학교가 명문대학교 진학에서 절대적 우위를점하던 상황이 점차 변화하고 있으며, IB 학교 출신 학생들의 명문대 합격률이 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다.

활동 중심의 평가 체계로의 전환

그렇다면 대학들은 무엇에 의존하고 있을까? 바로 교내외활동이다. 교내외 활동이 이제 대학 입시의 핵심 요소로 부상했다. 하지만 여기서도 함정이 있다.

어떤 활동이 진정으로 중요할까? 우선 학교에서 하는 주력 활동들이 여전히 가장 중요하다. Student Council, Key Club, Honor Council, Prefect, Head Deputy 등의 전통적인 리더십 직책들은학생의 리더십과 책임감을 보여주는 확실한 지표이기 때문이다. 이런 활동들은 선발 과정을 통해 선택되므로 어느 정도 검증된 능력을 나타낸다고 볼 수 있다.

하지만 모든 학생들이 이런 주요 리더십 직책을 얻을 수 있는 것은아니다. 경쟁이 치열하고 제한된 자리만 있기 때문이다. 이런 상황에서 일부 학생들은 급한 마음에 11, 12학년에 클럽을 스스로 창단하여 "Founder/Leader" 타이틀을 얻기 위해 급하게 클럽을 창설한다. 문제는 이런 성급한 클럽 창설이 대부분 피상적이고 지속가능하지 않다는 점이다.

실제로 많은 학생들이 "Environmental Club Founder", "Tutoring Club President", "Community Service Club Leader" 같은 비슷비슷한 스펙들을 가지고 지원하는데, 이런 활동들은 대부분 몇 번의 모임이나 일회성 이벤트에 그치는 경우가 많다. 더나아가 실제 영향력이나 의미 있는 기여 없이 단순히 타이틀 수집에만 급급한 모습을 보이기도 한다.

미국 대학교들은 이런 ‘편법들’을 이미 잘 알고 있다. 따라서 자연스럽게 진짜 중요한 활동인지를 먼저 살펴보고, 만약 전통적인 주요 리더십 직책이 아니라면 그 활동을 통한 실질적인 사회적 영향과 지역사회 기여 여부를 면밀히 검토한다. 특히 학생이 해당 활동을 통해 학교나 지역 공동체에 어떤 의미 있는 변화를 가져왔는지, 그리고 앞으로 대학 공동체에 어떻게 기여할 잠재력이 있는지를중점적으로 평가한다.

그리고 이 지역사회 기여에 대한 개념이 엄청나게 중요해진 이유는, 이제 거의 모든 명문대학교가 "How will you contribute to our school community?"라는 본질적인 질문을 다양한 형태로 물어보기 때문이다. Yale의 "What is something about you that is not on the rest of your application?", Stanford의 "What matters to you, and why?", Penn의 "How do you plan to use the resources at Penn?", Brown의 "Why does Brown appeal to you?", Dartmouth의 "What excites you?", Duke의 "What is your sense of Duke as a university and a community?", Cornell의 "How do your interests directly connect with Cornell?" 등 최상위 대학교들이 이런 지역사회 기여 관련 질문들을 필수적으로 포함하고 있다.

이러한 질문들의 핵심은 단순히 학생의 과거 성취를 확인하는 데그치지 않고, 앞으로 대학 공동체에 어떤 독창적인 가치와 기여를할 수 있을지를 평가하는 데 있다. 따라서 학생들은 자신의 활동이단순히 이력서 작성을 위한 것이 아니라, 진정으로 공동체에 긍정적 영향을 미칠 수 있는 의미 있는 일임을 보여줘야 한다.

명문 학교 선호 경향의 심화

이러한 추세 속에서 미국 대학들은 성적 인플레이션과 SAT 고득점자의 증가로 기존 지표에 대한 신뢰도가 낮아지더라도, 여전히학교의 학문적 난이도와 명성을 중요한 판단 기준으로 삼는다.

대표적으로 홍콩의 Hong Kong International School, IB학교인CDNIS, Singapore American School, Seoul Foreign School, Chadwick 등 IB학교 또는 오랜 학문적 전통이 있는 각 나라의 대표 외국인 학교 학생들을 선호하는 추세가 심화되고 있다.

중상위권 학생들을 위한 전략적 접근

그렇다면 이런 명성 있는 국제학교에 재학하지 않는 중상위권 학생들은 명문대 입학이 불가능한가? 당연히 그렇지 않다. 오히려더 전략적이고 창의적인 접근을 통해 충분히 경쟁력을 갖출 수 있다.

가장 중요한 것은 시작점에 대한 올바른 이해다. "기부한다", "봉사한다", "영어 가르친다"라는 식의 일차원적 활동 설명으로 끝나면 안 된다. 이것들은 단지 시작점일 뿐이다. 진짜 중요한 것은 이런 기본적인 활동을 어떻게 확장하고 발전시켜 나가느냐는 것이다.

안타깝게도 많은 학부모님들이 아직도 한국의 "생기부"식 활동 나열에만 익숙해져 있다. 단순히 "무엇을 했다"는 사실만 기록하고, 그 활동을 통해 어떤 사회적 영향을 만들어냈는지, 어떻게 공동체에 지속적인 변화를 가져왔는지, 그리고 그 경험을 바탕으로 대학에서 어떤 더 큰 기여를 할 계획인지에 대한 구체적인 비전이 부족하다.

예를 들어, 단순히 "지역 초등학교에서 영어를 가르쳤다"고 끝나는 것이 아니라, "교육 불평등 해소를 위해 저소득층 아이들을 위한 체계적인 영어 교육 프로그램을 설계하고 운영했으며, 이를 통해 참여 학생들의 영어 실력이 평균 30% 향상되는 결과를 얻었고, 이 모델을 다른 지역으로 확산시키기 위한 비영리 단체를 설립했다"는 식의 종합적인 이야기가 필요하다.

즉, 요즘 입시 체제에서는 단순한 창립자 타이틀이나 일회성 봉사활동 개념에서 벗어나 지속가능하고 측정 가능한 사회적 영향을창출해야 하며, 이를 통해 자신만의 독특한 이야기와 미래 잠재력을 보여줘야 한다. 다음 칼럼에서는 이런 활동을 Level 1, 2, 3 단계로 체계적으로 확장하는 구체적인 방법과 성공 사례들을 상세히 알려주겠다.

또한, 오는 10월 18일 압구정 제임스 유학(큐링크 컨설팅)이 주최하는 미국 명문대 입시 전략 설명회가 있을 예정이다. 이번 설명회에서는 ▲ 최근 변화하는 미국 대학 입학 트렌드에 대한 심층 분석 ▲ 국제과학대회(ISEF, IGO 등)와 연계한 차별화된 포트폴리오 구축 전략 ▲ 중상위권 학생들을 위한 명문대 도전 및 합격 전략 등이 다뤄질 예정이다. 관심 있는 학부모와 학생들은 아래 링크및 QR코드를 통해 참여 신청할 수 있다.

•

ⓒ위클리홍콩의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

칼럼 [힐링 & 더 시티] 편해질 때까지

말콤 글래드웰 (Malcolm Gladwell)은 그의 저서 아웃라이어 (Outliers)에서, 적절한 환경에서 1만 시간을 원하는 일에 집중하면 성공할 수 있다며 ‘1만 시간의 법칙’을 소개했습니다. 매년 연초에 익숙한 ‘작심삼일’에 비하면 1만 시간이란 엄두가 안 나는 길이의 시간입니다.새해가 되어 들뜬 분위기가 무르익은 김에 생각해둔 목표 ...

칼럼 [힐링 & 더 시티] 편해질 때까지

말콤 글래드웰 (Malcolm Gladwell)은 그의 저서 아웃라이어 (Outliers)에서, 적절한 환경에서 1만 시간을 원하는 일에 집중하면 성공할 수 있다며 ‘1만 시간의 법칙’을 소개했습니다. 매년 연초에 익숙한 ‘작심삼일’에 비하면 1만 시간이란 엄두가 안 나는 길이의 시간입니다.새해가 되어 들뜬 분위기가 무르익은 김에 생각해둔 목표 ...

[모닝 하이라이트] 2025년 05월 30일 (금)

[모닝 하이라이트] 2025년 05월 30일 (금)

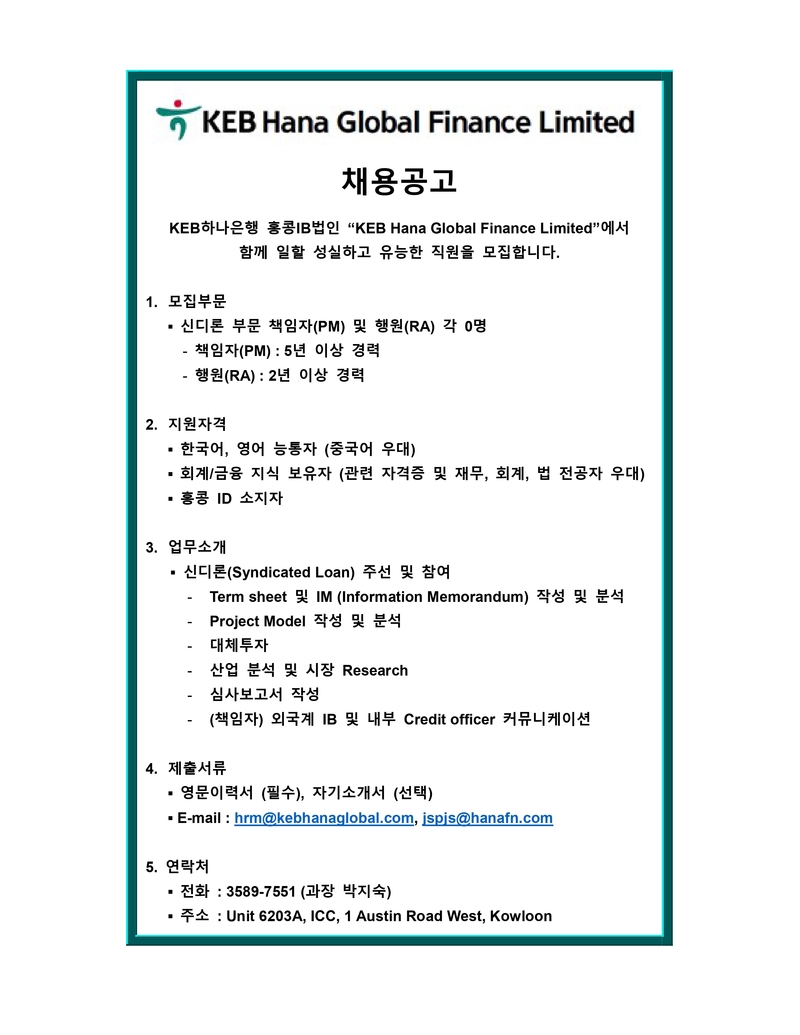

KEB Hana Global Finance 채용공고

KEB Hana Global Finance 채용공고

미국 대학 입학 트렌드의 변화: 성적 인플레이션과 SAT 난이도하락이 가져온 새로운 경쟁

미국 대학 입학 트렌드의 변화: 성적 인플레이션과 SAT 난이도하락이 가져온 새로운 경쟁

[1015호] 2024년 12월 27일

[1015호] 2024년 12월 27일

목록

목록